Eloísa Tallán fue una emprendedora que habitó y trabajó en un campo ubicado al lado del Limay. Antiguas postales reflejan una vida de esfuerzos y tesón.

Son postales que recrean momentos inolvidables de familias que vivieron hace décadas en la zona de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Son testimonios gráficos que reflejan la naturaleza en estado puro, la belleza de la Península Hiroki y de las islas que por aquellos tiempos eran inalcanzables para la mayoría de los neuquinos.

Hasta la década del 70, el Limay avanzaba imponente desde la cordillera para llegar a la capital y abrazar al Neuquén en su camino final hasta el mar. No había hasta entonces represas que lo domaran y la bravura de su caudal dependía de los vaivenes de la naturaleza.

Más allá de estos riesgos, en algunas islas habitaban familias y existían pequeños emprendimientos rurales que les daban sustento. Era una forma de vida distinta a la del pueblo que comenzaba a crecer a pocas cuadras hacia el norte, pero solo en cuanto al paisaje y el contraste entre bardas y costas. El tesón y el espíritu pionero era el mismo entre citadinos y ribereños, igual que el sacrificio.

La vida de Eloísa en la Confluencia

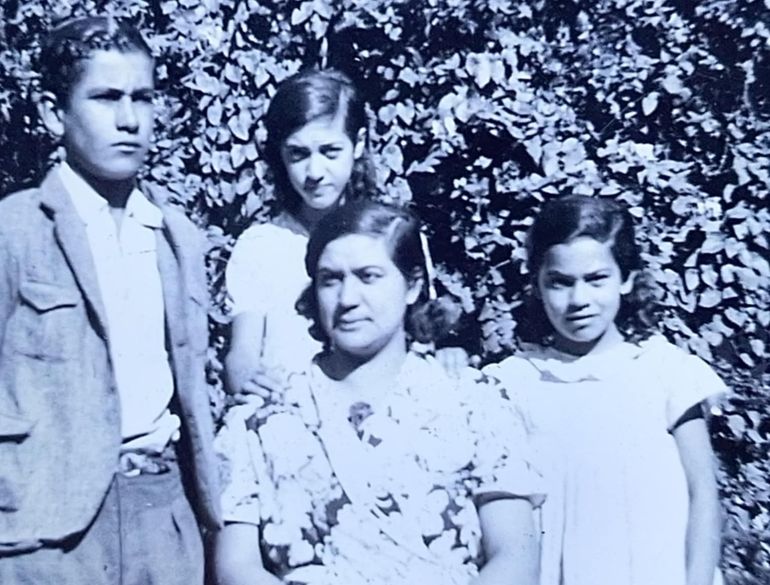

Una de esas familias que habitó la Confluencia en las décadas del 30 fue la de Eloísa Tallán, una mujer de campo que crió a sus tres hijos en la isla 133, ubicada frente al predio que en la década del 40 comenzó a cultivar el japonés Tomizu Hiroki y que en la actualidad es la península que, a modo de homenaje, lleva su nombre.

En esa isla había una casona donde Eloísa pasaba sus días trabajando junto a un enorme grupo de trabajadores (algunos que también vivían allí con sus familias) en la cría de ganado y aves de corral, el cultivo de frutas y verduras y la elaboración de chacinados.

Para cruzar a la isla de Eloísa había que hacerlo embarcado hasta llegar a un puerto de palos rústico, pero firme, que se había convertido en el portal principal del campo. Pero para traer o sacar ganado del lugar era necesario arriarlo por un camino de ripio que llegaba hasta Balsa Las Perlas. Un peregrinaje cansador, pero que era parte de la rutina.

De aquel puerto partían las barcazas y las lanchas para conectarse con el pueblo en busca de mercaderías que faltaban, para transportar peones que trabajaban en el campo y también para las salidas de pesca que nunca faltaban, especialmente en las tardes de verano hasta que cayera el sol.

Una vida difícil en el campo

No se sabe mucho de su pasado lejano ni cuando Eloísa comenzó con su emprendimiento ribereño. Sus descendientes aseguran que el amor no le jugó buenas cartas y que ella tuvo que hacerse cargo de todo con lo que sabía y aprendiendo lo que le faltaba conocer cuando todavía era muy joven. Acaso esa vuelta del destino le forjó ese carácter fuerte que la acompañó siempre y el temple suficiente que le permitió seguir hacia adelante por más obstáculos que se le presentaran en la vida.

Pero el tiempo pasa rápido e imperceptible, de la misma forma que el río avanza hacia el mar. Y así la vida en el campo transcurrió de manera apacible, a ritmo campero, sin mayores sobresaltos.

Los hijos de Eloísa formaron sus propias familias, igual que años después lo hicieron los nietos y las generaciones que le siguieron. La mayoría se fue a vivir a la ciudad de Neuquén, pero todos concurrían los fines de semana al campo rodeado de agua para participar de la juntada familiar que tenía a la matriarca como protagonista.

Cuentan los descendientes que Eloísa amaba tanto la isla que habitó durante décadas que cuando quedó sola y anciana no quería mudarse a la capital. Dicen que en un principio se resistió a abandonar el campo, a cambiar los sonidos y el arrullo del río por los estridentes ruidos de la urbe. No se resignaba además a perder para siempre a los amaneceres y atardeceres ribereños cada vez que se levantaba o se acostaba a descansar. Sabía que iba extrañar las plantas, los árboles y los animales que también habían sido parte de su historia.

Sin embargo, cedió muy a su pesar y que, pese a su carácter fuerte, entendió que no podía vivir sola tan aislada de todo en el otoño de su vida, que estaba demasiado lejos de la asistencia ante cualquier urgencia inesperada. En definitiva, comprendió que ya no era la muchacha de entonces, que podía hacerse cargo de todo y que el paso del tiempo era inapelable.

Eloísa Tallán murió poco tiempo después, en 1979, a los 83 años. Dicen que se apagó en paz, seguramente sumergida en lo más profundo de sus recuerdos, escuchando el canto de los pájaros y las piedras de la orilla del río, pensando en aquella isla tan bonita y tan remota donde varias décadas atrás había comenzado a sembrar y a echar sus propias raíces.

(Especial agradecimiento a Cristina Ignacia)

Te puede interesar...

Lo más leído

Dejá tu comentario